Tâches blanches inflammatoires du fond d’œil

Auteurs : Benjamin Wolff*, Vivien Vasseur*, Christophe Chiquet**, Rachel Semécas**, Alexandre Matet***, José-Alain Sahel*, Martine Mauget-Faÿsse*

Apport de l’imagerie en autofluorescence

L’appellation “syndromes des taches blanches” (White dot syndromes) désigne diverses entités ayant en commun une inflammation choroïdienne ou rétinienne dont l’origine pourrait être secondaire à une dysrégulation immunitaire (1-2). Le mécanisme physiopathogénique reste mal élucidé, mais ce type d’atteinte survient souvent dans un contexte de syndrome pseudo-grippal.

Les syndromes des taches blanches touchent préférentiellement les femmes jeunes, les sujets myopes, et se pré- sentent sous la forme de lésions rétiniennes blanches ou jaunes, profondes, arrondies. Leur taille et leur nombre sont variables, ainsi que leur caractère uni- ou bilatéral.

Ces particularités sémiologiques permettent d’orienter le diagnostic, que l’angiographie à la fluorescéine et au vert d’indocyanine aide à confirmer. Ces examens renseignent également sur l’activité inflammatoire et la présence de complications.

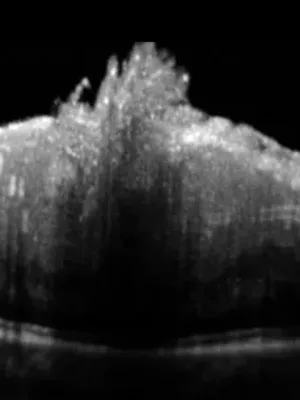

L’Autofluorescence (AF) est une technique d’imagerie obtenue grâce à l’utilisation d’une lumière d’excitation bleue (482 nm). L’autofluorescence provient essentiellement de la lipofuchsine (dont le composant A2E représente le fluorophore le plus représenté) contenue dans les cellules de l’épithélium pigmentaire (EP). La lipofuchsine est issue de la dégradation incomplète des articles externes des photorécepteurs et peut s’accumuler au sein du compartiment lysosomal de l’EP dans de nombreuses pathologies rétiniennes.

L’autofluorescence du fond d’œil peut ainsi, indirectement, constituer un indicateur du métabolisme de l’EP. Les causes d’altérations de l’AF sont cependant nombreuses et peuvent notamment traduire une atteinte de la rétine adjacente par masquage (pigment, hémorragie) ou au contraire par perte du filtre représentée par la rhodopsine des photorécepteurs (hyperautofluorescence). Cet examen est ainsi devenu un outil incontournable dans le suivi des affections touchant les photorécepteurs et l’épithélium pigmentaire. L’objet de cet article est de faire une mise au point sur l’apport de l’imagerie en autofluorescence pour le diagnostic et le suivi des syndromes des taches blanches

*Service du Professeur Sahel, Fondation ophtalmologique Adolphe-de-Rothschild, Paris

**Département d’ophtalmologie, CHU de Grenoble

***Centre hospitalier Jules-Gonin, Lausanne